登山で使う

安否確認

サービス

導入実績

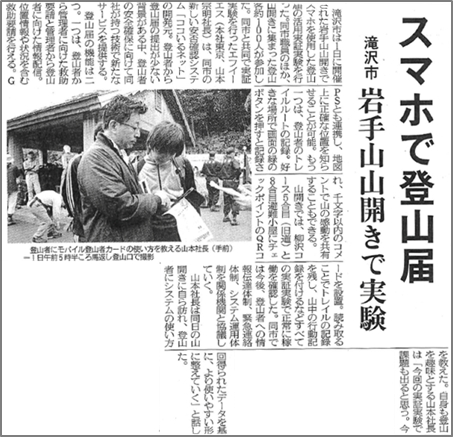

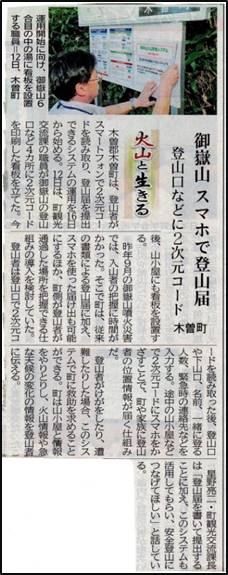

御嶽山(長野県木曽町役場様)

戦後最悪の火山火災、2014年の御嶽山噴火から1年後、その教訓を元に導入されました。 これまでの登山届には、登山ルートや緊急時の連絡先など、数多くの項目を紙に書かなければならず、煩わしさから届を出さない登山者も少なくありませんでした。 噴火当日、600人以上の登山者や観光者が訪れていたと言われていますが、正確な数はわかっていません。

役場で安否確認を担当した方は、どんな人が山に何人いるのか把握できない焦りや不安があり、とにかく情報を集めるために奔走していたそうです。警察によると死者行方不明者63人のうち、登山届を出していたのは11人。安否確認は難航を極めました。

このような噴火の教訓を得て、

2015年にココいるネット登山版は導入されました。

登山者の方からも

- 「紙より手軽でいいと思います」

- 「簡単でした、思ったよりも」

- 「誰かがどこかで見てくれている安心感がある。何かあった時、どうしていいか分からないので、自動的に、なおかつ双方に伝わるシステムは画期的だと思います」

と、好評です。

NHKニュース「おはよう日本」

2015年10月1日放送にて紹介されました。

御嶽山 “登山届” に新システム ~長野 木曽町~

http://www.nhk.or.jp/shutoken/ohayo/report/20151001.html

ココいるネット登山版の特長

簡単・安心で出し忘れ防止

チェックポイント行動記録

救助要請や避難警告の発信

国土地理院の地図を使用

こんな風に役立ちます

事故、緊急事態発生時には

遭難をキャッチ、捜索をスピードアップ

従来、事故の目撃者からの報告や留守家族からの報告で遭難の可能性を知りますが、状況は一刻一刻悪化していきます。

ココいるネット登山版を利用すると、正常に下山していない登山者の存在にいち早く気づくことができます。例えば一定時間経って下山報告のない登山者に、メールなどで下山できているかを問い合わせることができるので、応答の無い場合には遭難の可能性を考えて、いち早く救難行動に移ることができます。

遭難したと判断した場合、QRコードを配備したチェックポイントの位置情報や登山者自身との連絡から捜索範囲を絞り込むことができるので、迅速に救助に向かうことができるようになります。

通常の登山では

登山動向の把握、遭難被害を予防

登山届けの提出が簡便になることで、登山届けを出す登山者を増やすことが見込めます。

個人情報の蓄積許可は必要ですが、一定期間登山者情報を保存しておくことで、リピータ登山者がどれだけいるのかなどのデータを取得できるので、観光施策などに役立てることができます。

天候の急変などの危険な情報をいち早く登山者に発信することで、事故や遭難の発生を防ぐ可能性を高められます。

ココいるネット登山版はスマートフォン・携帯電話で利用可能です

登山届って必要?

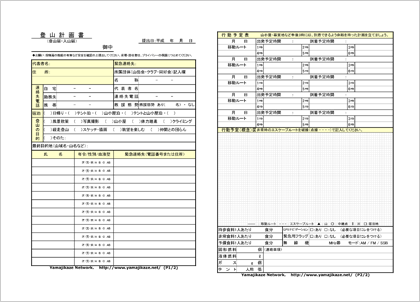

大きな山域での本格的な登山では登山計画書(登山届)が必要です。その提出先は、家庭、クラブ(山岳会)、職場、学校、山域の登山指導センターや案内所、登山山域の都道府県警察本部地域課、山域を所管する警察署・交番・駐在所などで、登山口の紙に書いて提出箱などに入れるのが主流です。最近ではWebでの登山届けも増えていますが、専門性が高いこともあり、趣味の登山者や観光登山ではなかなか実行されていないのが現状です。

ITで進化する登山届け

回収する必要のない登山届で観光客の負担軽減・事故軽減

事故の起きやすい観光層に有効

登山事故は、大きな山域や専門的な登山パーティーよりも、観光登山や趣味的な少人数登山で発生しやすいという傾向があります。しかし、その様な登山の時には登山届けが出されないことが多いのではないでしょうか? IT登山届は利用者に負担が少なく、その手軽さゆえに、観光登山者層でも安心して提出できるので、登山届の普及に役立ちます。

紙ベースの登山届例

あらかじめ届けられた行動予定をもとに救助活動

もっと安全に、もっと手軽に

現行の登山届は事故が起きた後で、コースや遭難者の同定に役立てることにしか使われていませんが、IT登山届を導入することで、リアルタイムな位置情報の視覚化や天候急変などの緊急情報発信が可能です。時代と共に進化し続けるITの力を登山届に注ぐことで、もっと安全に登山を楽しみ、もしもの時に、遭難被害を少しでも軽減するツールとしての活用はできないのでしょうか?

GPSが利用できない山間部では、チェックポイントのQRコードを通じて位置情報を判定します。

ココいるネット登山版

遭難被害を未然に防ぐ緊急連絡、リアルタイムな位置情報把握が、一刻を争う遭難救助活動をサポートします

詳しい内容や導入方法・費用については

下記からお問い合わせください